平屋でローコストなデザイナーズ住宅!マイホーム購入と住宅ローンや間取り

平屋で低価格、ローコストだけど、デザインや間取り、住宅の質にはこだわりたい! 設計士や建築家とともに建てるデザイナーズな一戸建て。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告が無事に終了し、還付金の通知が来ました!

ローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告が無事に終了し、還付金の通知が来ました!

先月実施した、住宅借入金控除のための確定申告が無事に終了し、税務署から源泉所得税の還付金の通知が来ました!

作成書類や添付した必要書類等の不備もなく、無事に確定申告が終了しました。

お知らせはハガキタイプで中身が圧着されていて、折り目をつけて開くタイプです。

記載内容によると、振込金額や振込口座、振込予定日等が記載されています。

振込は還付金の通知が来てから数日以内の予定です。

今回、無事に確定申告を終えたことで、今年の年末調整からは、会社等に提出するだけで住宅借入金控除が受けられるようになります。

先月実施した、住宅借入金控除のための確定申告が無事に終了し、税務署から源泉所得税の還付金の通知が来ました!

作成書類や添付した必要書類等の不備もなく、無事に確定申告が終了しました。

お知らせはハガキタイプで中身が圧着されていて、折り目をつけて開くタイプです。

記載内容によると、振込金額や振込口座、振込予定日等が記載されています。

振込は還付金の通知が来てから数日以内の予定です。

今回、無事に確定申告を終えたことで、今年の年末調整からは、会社等に提出するだけで住宅借入金控除が受けられるようになります。

PR

平屋でローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告 必要書類と注意点

平屋でローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告 必要書類と注意点

平成26年に新築し、住宅ローンを利用し、住宅借入金控除を受けるために、平成26年分の確定申告を行いました。

住宅借入金控除を受けるための確定申告の必要書類や準備、申請方法や注意点について報告します!

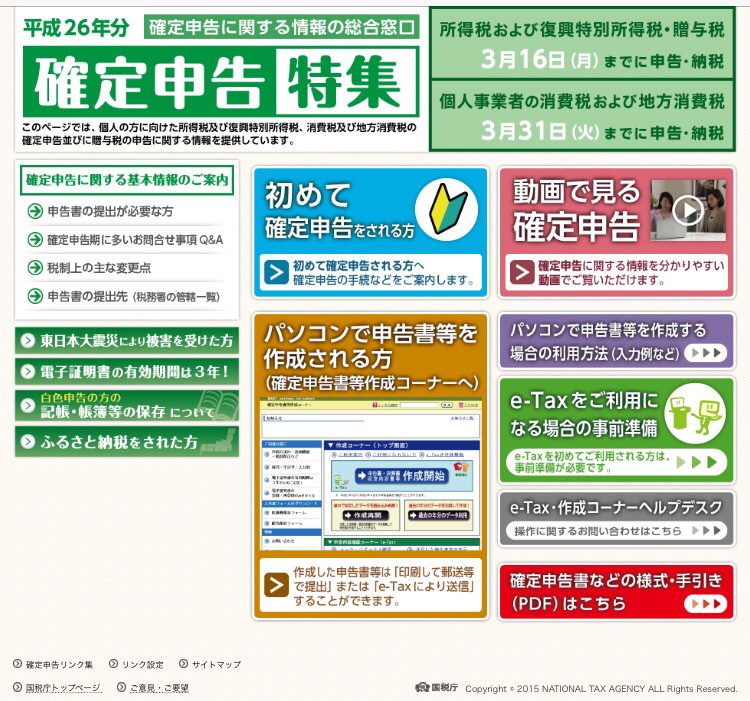

確定申告の始まる2月近くになると、国税庁のホームページに、確定申告書作成コーナーという特別サイトがオープンします。

今回は、確定申告書作成コーナーを利用し、必要書類を作成し、提出書類は書面で税務署に提出する方法にしました。

ちなみに、確定申告書類作成コーナーからは、書類だけを作成する方法と、イータックスと呼ばれるネット上の電子申請で申告書類を提出する方法があります。

イータックスには、電子申請するための住基カードや電子カードリーダーなどが必要になるため、一から始めるのには、ちょっと大変です。

また、確定申告の申請書類作成コーナーにアクセスする際は出来ればデスクトップPCで作成しましょう。

デスクトップPCでアクセスすれば、作成した文書のファイルを保存したり、途中段階のファイルも保存することができます。途中保存が出来れば時間があるときに作業を進めたり、不足書類が揃うまで作成することができます。また、来年以降に確定申告が必要になった場合も前回のデータを活用できるので何かと便利です。

iPadやスマートフォンなどからも申請書類作成コーナーにアクセスして、作成できますが、途中保存ができなかったり、データ保存ができないため不便です。プリンタもワイヤレスなどでつないでおく必要がありますし、失敗や訂正があれば毎回一から作らなければなりません。

PCからアクセスするのがおすすめです。

作成前に確定申告に必要な書類を集めます。

基本的には原本が必要で、記入する数値なども書類をベースに記載するので事前に書類を揃えておきましょう。

給与をもらっている人が銀行の住宅ローン、住宅借入金を利用し土地を先に買って、家も建てた場合の必要な書類は以下のとおりです。

・源泉徴収票 原本

・住民票 原本

・建物の登記簿謄本 原本

・土地の登記簿謄本 原本

・住宅借入金残高証明書 原本

・建物の建築請負契約書 コピー

・土地の売買契約書 コピー

源泉徴収票は勤務先の会社から12月や1月の給与明細とともに受け取っているものです。すでに会社にて、生命保険や配偶者控除などの年末調整がされている場合は、申告書作成コーナーで、源泉徴収票のとおりにそのまま入力するだけです。

住民票は、市役所などで申請します。住宅のある住所であること、申請者が記載されていることが必要です。

登記簿謄本は、住宅ローンを利用したのが土地と建物の場合は両方が必要です。土地の取得が現金であったり、親などから譲り受けた場合などは、住宅ローンを利用した建物だけで大丈夫です。両方で住宅ローンを利用したか、わからない場合は、金融機関が発行する住宅借入金残高証明書を参考にします。

また、登記簿謄本の取得は法務局で行いますが、インターネットから請求ができるようになりました。ネットから申請して取りに行く場合は手数料は480円、ネットから申請して郵送する場合は手数料は500円なので窓口で申請するよりもかなり安いです。ネットから申請する場合、事前に登録が必要ですが、電子申告に比べたらはるかに簡単です。手数料の支払いもPay-easy対応なのでネットバンキングなどを使えば送金手数料も不要です。

謄本を取得する場合は、地番などを間違えないように注意したいですが、契約書や建物を登記した時の書類を参考にすれば難しいものではありません。

簡単で安く、郵送なら翌日には届くのでネット申請はぜひ活用するといいですよ!

住宅借入金残高証明書は、住宅ローンを利用している金融機関から、11月や年末に発行されます。原本が必要になりますので、紛失した場合は、金融機関に相談しましょう。

建物の請負契約書は、建物を建てた際の工務店等との契約書です。建物の購入金額を確認します。土地の売買契約書は土地の取得金額を確認します。契約書には契約金額に応じて収入印紙が必要ですので、予備や打ち合わせ用のコピーや控えではなく、印紙の貼られた正式な契約書原本のコピーを提出しましょう。確定申告に合わせて、正しく印紙税が貼られているかもチェックされるそうですよ。

以上が揃ったら早速、作成していきます。作成にあたり、選ぶのは所得税のメニューです。青色申告等は事業者のメニューなので、会社員の方は給与が一箇所のみで、所得税で住宅借入金控除などを申告するを選びます。

まずは給与の源泉徴収票を参考に、昨年の給与額、控除額、源泉税額を記入します。

16歳未満の扶養親族がいる場合も忘れずにチェックしましょう。

また、この時は源泉徴収票のとおりに記載すればオッケーですので、源泉徴収票に記載のない住宅借入金控除等には何も入力する必要はありません。

給与支払者の住所や名称まで入力が終わったら右下の次へをクリックしていきます。また、次への下に保存メニューがあるので、ある程度入力できたら、パソコンに一時保存をしておくといいですよ。

次の画面で扶養親族等を入力したら、給与の源泉徴収票の入力は終了です。

そして、住宅借入金等特別控除を選択します。

ここで、建物だけを購入したのか、土地を先に購入し後から建物を建てたのかで選ぶところが変わってきます。

この判断基準は先ほどの添付書類で確認した住宅借入金残高証明書の借入金の目的で判断します。

あとは、画面の指示に従って、住宅の地番や取得面積、取得日を登記簿謄本や契約書を参考に入力します。入居日は住民票の転入日が参考になります。残高も証明書を参考に間違えないように注意しましょう。

全て入力したら、住所や名前、還付される税金がある場合は、振込先の銀行口座を入力します。

最後に、次回以降は確定申告をしなくていいように、住宅借入金特別控除を年末調整で申告できるように書類を受け取る、にチェックを必ずいれます。

以上で、入力が全て終わったら、最後に印刷をします。と言っても、実際には申告書類のPDFファイルが出力されますのでPC等に保存しておけばいいです。また、印刷が終わったら、最終的なデータをPCに保存しておきましょう。

PDFでは提出用の原本と、控えと、チェックリストが出力されます。

PDFで申請内容を確認し、記入間違いや添付書類と違っているところがないか、添付書類の漏れがないか確認しましょう。

全て書類が作成し終わったら、添付書類の貼り付け欄に源泉徴収票を貼り付けます。

税務署には窓口で直接か、郵送で提出できます。この時期は確定申告の相談会や受付がありますが、提出するだけであれば税務署の窓口の方が断然早いです。

相談する必要がある場合には、申告相談会を利用しますが、相談は大変混雑しますので気をつけましょう。

また、提出書類には、認め印でいいので押印し、控えには税務署の受付印を押してもらいましょう。

以上で、申告の作成から提出が終わります。

問題がなければ約1、2ヶ月で還付金の振込通知が郵便はがきで届き、振り込まれます。

また、申告以降は年末調整で会社に書類を提出するだけで簡単に住宅借入金特別控除を受けることができ、還付金も年末調整で受け取ることができます。

平成26年に新築し、住宅ローンを利用し、住宅借入金控除を受けるために、平成26年分の確定申告を行いました。

住宅借入金控除を受けるための確定申告の必要書類や準備、申請方法や注意点について報告します!

確定申告の始まる2月近くになると、国税庁のホームページに、確定申告書作成コーナーという特別サイトがオープンします。

今回は、確定申告書作成コーナーを利用し、必要書類を作成し、提出書類は書面で税務署に提出する方法にしました。

ちなみに、確定申告書類作成コーナーからは、書類だけを作成する方法と、イータックスと呼ばれるネット上の電子申請で申告書類を提出する方法があります。

イータックスには、電子申請するための住基カードや電子カードリーダーなどが必要になるため、一から始めるのには、ちょっと大変です。

また、確定申告の申請書類作成コーナーにアクセスする際は出来ればデスクトップPCで作成しましょう。

デスクトップPCでアクセスすれば、作成した文書のファイルを保存したり、途中段階のファイルも保存することができます。途中保存が出来れば時間があるときに作業を進めたり、不足書類が揃うまで作成することができます。また、来年以降に確定申告が必要になった場合も前回のデータを活用できるので何かと便利です。

iPadやスマートフォンなどからも申請書類作成コーナーにアクセスして、作成できますが、途中保存ができなかったり、データ保存ができないため不便です。プリンタもワイヤレスなどでつないでおく必要がありますし、失敗や訂正があれば毎回一から作らなければなりません。

PCからアクセスするのがおすすめです。

作成前に確定申告に必要な書類を集めます。

基本的には原本が必要で、記入する数値なども書類をベースに記載するので事前に書類を揃えておきましょう。

給与をもらっている人が銀行の住宅ローン、住宅借入金を利用し土地を先に買って、家も建てた場合の必要な書類は以下のとおりです。

・源泉徴収票 原本

・住民票 原本

・建物の登記簿謄本 原本

・土地の登記簿謄本 原本

・住宅借入金残高証明書 原本

・建物の建築請負契約書 コピー

・土地の売買契約書 コピー

源泉徴収票は勤務先の会社から12月や1月の給与明細とともに受け取っているものです。すでに会社にて、生命保険や配偶者控除などの年末調整がされている場合は、申告書作成コーナーで、源泉徴収票のとおりにそのまま入力するだけです。

住民票は、市役所などで申請します。住宅のある住所であること、申請者が記載されていることが必要です。

登記簿謄本は、住宅ローンを利用したのが土地と建物の場合は両方が必要です。土地の取得が現金であったり、親などから譲り受けた場合などは、住宅ローンを利用した建物だけで大丈夫です。両方で住宅ローンを利用したか、わからない場合は、金融機関が発行する住宅借入金残高証明書を参考にします。

また、登記簿謄本の取得は法務局で行いますが、インターネットから請求ができるようになりました。ネットから申請して取りに行く場合は手数料は480円、ネットから申請して郵送する場合は手数料は500円なので窓口で申請するよりもかなり安いです。ネットから申請する場合、事前に登録が必要ですが、電子申告に比べたらはるかに簡単です。手数料の支払いもPay-easy対応なのでネットバンキングなどを使えば送金手数料も不要です。

謄本を取得する場合は、地番などを間違えないように注意したいですが、契約書や建物を登記した時の書類を参考にすれば難しいものではありません。

簡単で安く、郵送なら翌日には届くのでネット申請はぜひ活用するといいですよ!

住宅借入金残高証明書は、住宅ローンを利用している金融機関から、11月や年末に発行されます。原本が必要になりますので、紛失した場合は、金融機関に相談しましょう。

建物の請負契約書は、建物を建てた際の工務店等との契約書です。建物の購入金額を確認します。土地の売買契約書は土地の取得金額を確認します。契約書には契約金額に応じて収入印紙が必要ですので、予備や打ち合わせ用のコピーや控えではなく、印紙の貼られた正式な契約書原本のコピーを提出しましょう。確定申告に合わせて、正しく印紙税が貼られているかもチェックされるそうですよ。

以上が揃ったら早速、作成していきます。作成にあたり、選ぶのは所得税のメニューです。青色申告等は事業者のメニューなので、会社員の方は給与が一箇所のみで、所得税で住宅借入金控除などを申告するを選びます。

まずは給与の源泉徴収票を参考に、昨年の給与額、控除額、源泉税額を記入します。

16歳未満の扶養親族がいる場合も忘れずにチェックしましょう。

また、この時は源泉徴収票のとおりに記載すればオッケーですので、源泉徴収票に記載のない住宅借入金控除等には何も入力する必要はありません。

給与支払者の住所や名称まで入力が終わったら右下の次へをクリックしていきます。また、次への下に保存メニューがあるので、ある程度入力できたら、パソコンに一時保存をしておくといいですよ。

次の画面で扶養親族等を入力したら、給与の源泉徴収票の入力は終了です。

そして、住宅借入金等特別控除を選択します。

ここで、建物だけを購入したのか、土地を先に購入し後から建物を建てたのかで選ぶところが変わってきます。

この判断基準は先ほどの添付書類で確認した住宅借入金残高証明書の借入金の目的で判断します。

あとは、画面の指示に従って、住宅の地番や取得面積、取得日を登記簿謄本や契約書を参考に入力します。入居日は住民票の転入日が参考になります。残高も証明書を参考に間違えないように注意しましょう。

全て入力したら、住所や名前、還付される税金がある場合は、振込先の銀行口座を入力します。

最後に、次回以降は確定申告をしなくていいように、住宅借入金特別控除を年末調整で申告できるように書類を受け取る、にチェックを必ずいれます。

以上で、入力が全て終わったら、最後に印刷をします。と言っても、実際には申告書類のPDFファイルが出力されますのでPC等に保存しておけばいいです。また、印刷が終わったら、最終的なデータをPCに保存しておきましょう。

PDFでは提出用の原本と、控えと、チェックリストが出力されます。

PDFで申請内容を確認し、記入間違いや添付書類と違っているところがないか、添付書類の漏れがないか確認しましょう。

全て書類が作成し終わったら、添付書類の貼り付け欄に源泉徴収票を貼り付けます。

税務署には窓口で直接か、郵送で提出できます。この時期は確定申告の相談会や受付がありますが、提出するだけであれば税務署の窓口の方が断然早いです。

相談する必要がある場合には、申告相談会を利用しますが、相談は大変混雑しますので気をつけましょう。

また、提出書類には、認め印でいいので押印し、控えには税務署の受付印を押してもらいましょう。

以上で、申告の作成から提出が終わります。

問題がなければ約1、2ヶ月で還付金の振込通知が郵便はがきで届き、振り込まれます。

また、申告以降は年末調整で会社に書類を提出するだけで簡単に住宅借入金特別控除を受けることができ、還付金も年末調整で受け取ることができます。

ローコストなデザイナーズ住宅 住宅ローン控除と繰り上げ返済、どっちがいいのか?について

ローコストなデザイナーズ住宅 住宅ローン控除と繰り上げ返済について どちらが有利なの?

住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高に応じて、所得税や住民税を減税し、給与から天引きされていれば還付してくれる制度です。

例えば、年末に2000万円の借入残高があれば、所得税と住民税を、借入残高の1%である20万円まで控除することが可能です。

控除とは、つまり、その年に給与から天引きで払った税金が20万円まで確定申告や年末調整で返ってきます。

さらに、手取り収入が少ない人や所得税が少ない人は所得税で控除しきれなかった分を住民税からも控除してくれます。

一方で、繰り上げ返済とは、元金を一部や全部を先に返済することで、借入残金を減らすことで、返済期間を最初の契約時よりも短くしたり、返済する金額を減らすことができ、残金が減ることで支払う利息を減らすことができます。

住宅ローンの減税と、繰り上げ返済はどちらがお得なのでしょうか?

なお、現在は低金利なので、最近の住宅ローンの変動金利は1%以下であることが多いです。

これだけの低金利だと、住宅ローン控除で返ってくる税金は借入残高の1%で、住宅ローンの金利が1%よりもかなり低い場合だと、利息よりも税金の方が多く返ってくることがおこります。

金融機関から借り入れした金額や借入期間によっては、住宅ローンを借りた方が現金で払った人よりも所得税などの戻りの方が支払った利息よりも大きいことがあります。

住宅ローン控除のシミュレーションや、繰り上げ返済のシミュレーションは色んなサイトで公開されていますので、それを活用して、資金繰りをうまく回して無理のない資金計画を、立てましょう!

現在のような低金利で住宅ローン減税の1%よりも金利が低い場合は、無理して現金で一括返済をしなくても、住宅ローン減税が適用となる10年までは住宅ローンを活用して、手持ちの現金資金に余裕があったほうが結果的に良かったとなるようです。

なお、金利が上昇して、1%を超えてきたら、変動金利の場合には、すぐに繰り上げ返済をしましょう!

住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高に応じて、所得税や住民税を減税し、給与から天引きされていれば還付してくれる制度です。

例えば、年末に2000万円の借入残高があれば、所得税と住民税を、借入残高の1%である20万円まで控除することが可能です。

控除とは、つまり、その年に給与から天引きで払った税金が20万円まで確定申告や年末調整で返ってきます。

さらに、手取り収入が少ない人や所得税が少ない人は所得税で控除しきれなかった分を住民税からも控除してくれます。

一方で、繰り上げ返済とは、元金を一部や全部を先に返済することで、借入残金を減らすことで、返済期間を最初の契約時よりも短くしたり、返済する金額を減らすことができ、残金が減ることで支払う利息を減らすことができます。

住宅ローンの減税と、繰り上げ返済はどちらがお得なのでしょうか?

なお、現在は低金利なので、最近の住宅ローンの変動金利は1%以下であることが多いです。

これだけの低金利だと、住宅ローン控除で返ってくる税金は借入残高の1%で、住宅ローンの金利が1%よりもかなり低い場合だと、利息よりも税金の方が多く返ってくることがおこります。

金融機関から借り入れした金額や借入期間によっては、住宅ローンを借りた方が現金で払った人よりも所得税などの戻りの方が支払った利息よりも大きいことがあります。

住宅ローン控除のシミュレーションや、繰り上げ返済のシミュレーションは色んなサイトで公開されていますので、それを活用して、資金繰りをうまく回して無理のない資金計画を、立てましょう!

現在のような低金利で住宅ローン減税の1%よりも金利が低い場合は、無理して現金で一括返済をしなくても、住宅ローン減税が適用となる10年までは住宅ローンを活用して、手持ちの現金資金に余裕があったほうが結果的に良かったとなるようです。

なお、金利が上昇して、1%を超えてきたら、変動金利の場合には、すぐに繰り上げ返済をしましょう!

すまい給付金の申請をしました! ローコストなデザイナーズ住宅

すまい給付金の申請をしました!ローコストなデザイナーズ住宅

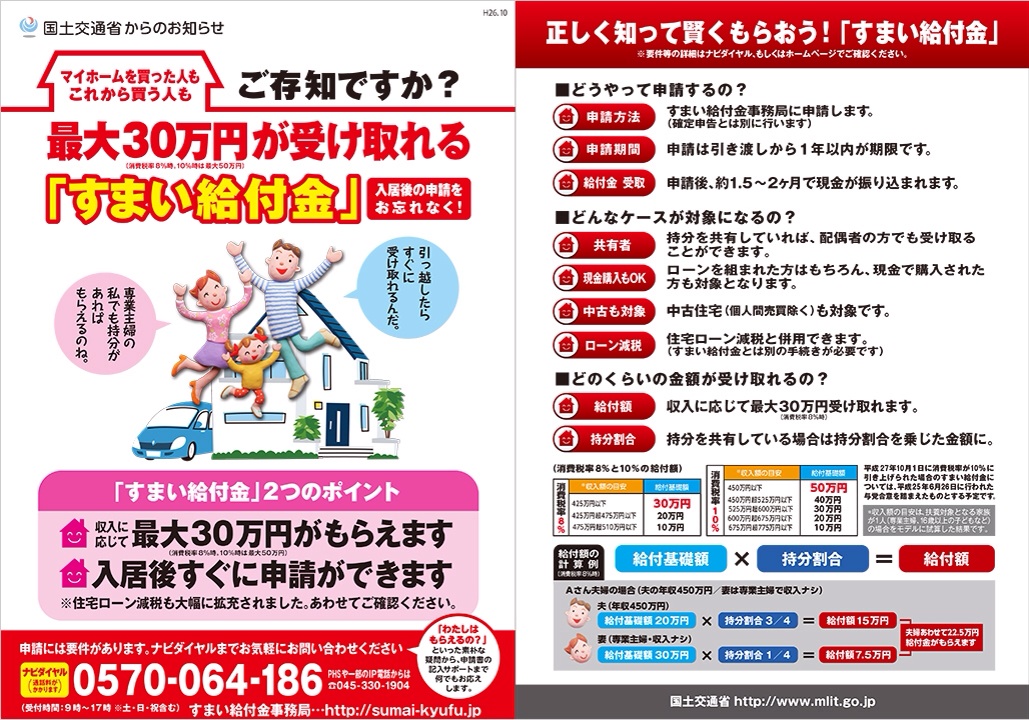

我が家の建築費用は消費税増税後の8%でしたので、住まい給付金の申請対象となっています。

入居したら、すぐに申請が可能ということで早速自分で申請しました!

すまい給付金は事務局のホームページで申請書類のダウンロードやマニュアルなどを手に入れることができます。

また、ホームページ上で必要なデータを入力して、申請書類をPDFで出力して印刷することが可能です。

なお、ホームページ上での作成は保存や入力データのチェック機能はありませんのでしっかり自分で確認する必要があります。

あとは提出書類が準備できれば、申請自体は簡単です。

提出書類のうち、建物の登記簿謄本は法務局で取得、住民票や課税証明書は役所で取得します。

他には建物の請負契約書のコピーや住宅ローンの契約書のコピーが必要です。

さらに、住宅の検査済書などと給付金を受け取る預金口座がわかる通帳などのコピーです。

申請に必要な書類は申請内容により異なるのでしっかりマニュアルを確認しておくといいです。

すまい給付金は郵送と窓口で提出ができますが、今回は窓口での申請のため、窓口による書類の確認作業に約20分かかりました。

事前にすまい給付金のチェックリストなどで確認してあったため、提出した書類も問題なく申請ができました。

提出に必要な書類さえ準備できれば申請書類の作成は本当に簡単です。

提出が終われば、すまい給付金の振り込みを待つばかりです。

申請から2ヶ月ぐらいかかるみたいですが、消費税増税後の負担軽減につながるの給付金はとてもありがたいですね。

我が家の建築費用は消費税増税後の8%でしたので、住まい給付金の申請対象となっています。

入居したら、すぐに申請が可能ということで早速自分で申請しました!

すまい給付金は事務局のホームページで申請書類のダウンロードやマニュアルなどを手に入れることができます。

また、ホームページ上で必要なデータを入力して、申請書類をPDFで出力して印刷することが可能です。

なお、ホームページ上での作成は保存や入力データのチェック機能はありませんのでしっかり自分で確認する必要があります。

あとは提出書類が準備できれば、申請自体は簡単です。

提出書類のうち、建物の登記簿謄本は法務局で取得、住民票や課税証明書は役所で取得します。

他には建物の請負契約書のコピーや住宅ローンの契約書のコピーが必要です。

さらに、住宅の検査済書などと給付金を受け取る預金口座がわかる通帳などのコピーです。

申請に必要な書類は申請内容により異なるのでしっかりマニュアルを確認しておくといいです。

すまい給付金は郵送と窓口で提出ができますが、今回は窓口での申請のため、窓口による書類の確認作業に約20分かかりました。

事前にすまい給付金のチェックリストなどで確認してあったため、提出した書類も問題なく申請ができました。

提出に必要な書類さえ準備できれば申請書類の作成は本当に簡単です。

提出が終われば、すまい給付金の振り込みを待つばかりです。

申請から2ヶ月ぐらいかかるみたいですが、消費税増税後の負担軽減につながるの給付金はとてもありがたいですね。

ローコストなデザイナーズ住宅 変動金利の住宅ローンを利用します!

ローコストなデザイナーズ住宅 変動金利の住宅ローンを利用します!

日銀による超低金利政策が続いており、現在の金利は非常に低くなっています。

そのため、変動金利を選ぶ人も増えています。

自己資金だけでは、足りないため、変動金利の住宅ローンを利用することになりました!

実際に、変動金利では、現在0.775%となっており、保証料や手数料、団信保険料などを含めても1%を切る水準です。

それに対し、10年金利は1.3%と、約2倍の金利で、当然、毎月銀行に支払う金利も2倍です。

現在は、非常に低くて魅力的な変動金利ですが、変動金利の住宅ローンを利用する場合、注意したいことがあります。

当然ですが、変動金利は変動します。

銀行は毎年2回見直しをし、変動金利を決定します。

変動金利を決める基準となるのは、日銀が決定する政策金利を元に各銀行の方針によって決めます。

つまり、現在、変動金利が低いのは、日銀が政策として、超低金利かつ、量的緩和による景気支援を行っているからです。

逆に言えば、景気が拡大して、急激な物価上昇や過熱投資などのインフレが発生すれば、景気を抑えるため、金利を高くします。つまり、変動金利は上がります。

本来、インフレが起これば、自然に給料や土地などの不動産も上がるので住宅ローンの金利が上がって、毎月の支払いが増えてもそれほど問題ありませんが、その上がるスピードが早いため、対応が必要です。

また、実際には給料が上がるのには時間がかかるため、そのまま金利が上昇していくと支払いが苦しくなります。

ただし、現在の日本はまだまだ景気が良いとは言えず、政策として景気を上げていかなければいけません。日本同様に世界の経済も不安定です。

現在、消費税率の引き上げの影響消費税は間違いなく10%に上げて行くと思いますが、おそらくオリンピックの頃までは、景気を支えるための政策になると思います。

といっても、実際には変動金利の上昇にいつでも対応できるように、日銀の政策金利や緩和状況には注意しましょう!

また、金利上昇時に変動金利から固定金利に変えることもできますが、固定金利はさらに高いことが多いので、なかなか踏み切れません。

それよりも、貯蓄や自己資金を蓄えておき、いざという時には繰り上げ返済をして、住宅ローンの元金を減らすことがもっとも効果的な対策になります。

日銀による超低金利政策が続いており、現在の金利は非常に低くなっています。

そのため、変動金利を選ぶ人も増えています。

自己資金だけでは、足りないため、変動金利の住宅ローンを利用することになりました!

実際に、変動金利では、現在0.775%となっており、保証料や手数料、団信保険料などを含めても1%を切る水準です。

それに対し、10年金利は1.3%と、約2倍の金利で、当然、毎月銀行に支払う金利も2倍です。

現在は、非常に低くて魅力的な変動金利ですが、変動金利の住宅ローンを利用する場合、注意したいことがあります。

当然ですが、変動金利は変動します。

銀行は毎年2回見直しをし、変動金利を決定します。

変動金利を決める基準となるのは、日銀が決定する政策金利を元に各銀行の方針によって決めます。

つまり、現在、変動金利が低いのは、日銀が政策として、超低金利かつ、量的緩和による景気支援を行っているからです。

逆に言えば、景気が拡大して、急激な物価上昇や過熱投資などのインフレが発生すれば、景気を抑えるため、金利を高くします。つまり、変動金利は上がります。

本来、インフレが起これば、自然に給料や土地などの不動産も上がるので住宅ローンの金利が上がって、毎月の支払いが増えてもそれほど問題ありませんが、その上がるスピードが早いため、対応が必要です。

また、実際には給料が上がるのには時間がかかるため、そのまま金利が上昇していくと支払いが苦しくなります。

ただし、現在の日本はまだまだ景気が良いとは言えず、政策として景気を上げていかなければいけません。日本同様に世界の経済も不安定です。

現在、消費税率の引き上げの影響消費税は間違いなく10%に上げて行くと思いますが、おそらくオリンピックの頃までは、景気を支えるための政策になると思います。

といっても、実際には変動金利の上昇にいつでも対応できるように、日銀の政策金利や緩和状況には注意しましょう!

また、金利上昇時に変動金利から固定金利に変えることもできますが、固定金利はさらに高いことが多いので、なかなか踏み切れません。

それよりも、貯蓄や自己資金を蓄えておき、いざという時には繰り上げ返済をして、住宅ローンの元金を減らすことがもっとも効果的な対策になります。

- 1

- 2

おすすめ情報

カスタム検索

最新記事

(04/06)

(03/16)

(01/21)

(01/20)

(01/18)

プロフィール

HN:

安く低価格だけどデザインや間取り、住宅の質にはこだわる施主

性別:

非公開

自己紹介:

現在はアパート暮らし、だけどやっと念願のマイホームを手に入れます。

新築や、家について気になったことを書きたいと思います。

不動産や土地探しから、住宅ローンや住宅ローン控除、最近のデザイナー住宅、気になる間取り、家の構造や建築材料、住宅設備などの情報もご紹介します。。

新築や、家について気になったことを書きたいと思います。

不動産や土地探しから、住宅ローンや住宅ローン控除、最近のデザイナー住宅、気になる間取り、家の構造や建築材料、住宅設備などの情報もご紹介します。。

ブログ内検索

カテゴリー