平屋でローコストなデザイナーズ住宅!マイホーム購入と住宅ローンや間取り

平屋で低価格、ローコストだけど、デザインや間取り、住宅の質にはこだわりたい! 設計士や建築家とともに建てるデザイナーズな一戸建て。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告が無事に終了し、還付金の通知が来ました!

ローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告が無事に終了し、還付金の通知が来ました!

先月実施した、住宅借入金控除のための確定申告が無事に終了し、税務署から源泉所得税の還付金の通知が来ました!

作成書類や添付した必要書類等の不備もなく、無事に確定申告が終了しました。

お知らせはハガキタイプで中身が圧着されていて、折り目をつけて開くタイプです。

記載内容によると、振込金額や振込口座、振込予定日等が記載されています。

振込は還付金の通知が来てから数日以内の予定です。

今回、無事に確定申告を終えたことで、今年の年末調整からは、会社等に提出するだけで住宅借入金控除が受けられるようになります。

先月実施した、住宅借入金控除のための確定申告が無事に終了し、税務署から源泉所得税の還付金の通知が来ました!

作成書類や添付した必要書類等の不備もなく、無事に確定申告が終了しました。

お知らせはハガキタイプで中身が圧着されていて、折り目をつけて開くタイプです。

記載内容によると、振込金額や振込口座、振込予定日等が記載されています。

振込は還付金の通知が来てから数日以内の予定です。

今回、無事に確定申告を終えたことで、今年の年末調整からは、会社等に提出するだけで住宅借入金控除が受けられるようになります。

PR

平屋でローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告 必要書類と注意点

平屋でローコストなデザイナーズ住宅 初めての確定申告 必要書類と注意点

平成26年に新築し、住宅ローンを利用し、住宅借入金控除を受けるために、平成26年分の確定申告を行いました。

住宅借入金控除を受けるための確定申告の必要書類や準備、申請方法や注意点について報告します!

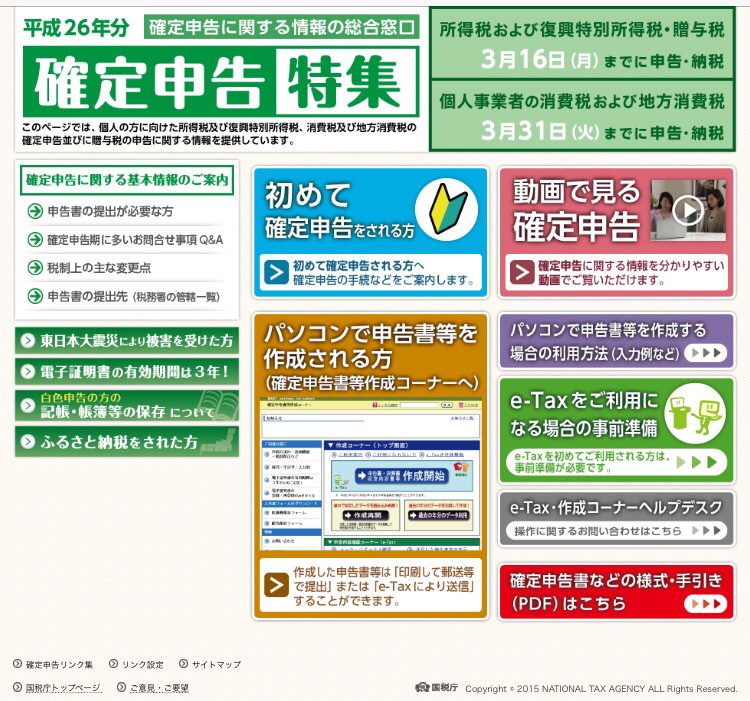

確定申告の始まる2月近くになると、国税庁のホームページに、確定申告書作成コーナーという特別サイトがオープンします。

今回は、確定申告書作成コーナーを利用し、必要書類を作成し、提出書類は書面で税務署に提出する方法にしました。

ちなみに、確定申告書類作成コーナーからは、書類だけを作成する方法と、イータックスと呼ばれるネット上の電子申請で申告書類を提出する方法があります。

イータックスには、電子申請するための住基カードや電子カードリーダーなどが必要になるため、一から始めるのには、ちょっと大変です。

また、確定申告の申請書類作成コーナーにアクセスする際は出来ればデスクトップPCで作成しましょう。

デスクトップPCでアクセスすれば、作成した文書のファイルを保存したり、途中段階のファイルも保存することができます。途中保存が出来れば時間があるときに作業を進めたり、不足書類が揃うまで作成することができます。また、来年以降に確定申告が必要になった場合も前回のデータを活用できるので何かと便利です。

iPadやスマートフォンなどからも申請書類作成コーナーにアクセスして、作成できますが、途中保存ができなかったり、データ保存ができないため不便です。プリンタもワイヤレスなどでつないでおく必要がありますし、失敗や訂正があれば毎回一から作らなければなりません。

PCからアクセスするのがおすすめです。

作成前に確定申告に必要な書類を集めます。

基本的には原本が必要で、記入する数値なども書類をベースに記載するので事前に書類を揃えておきましょう。

給与をもらっている人が銀行の住宅ローン、住宅借入金を利用し土地を先に買って、家も建てた場合の必要な書類は以下のとおりです。

・源泉徴収票 原本

・住民票 原本

・建物の登記簿謄本 原本

・土地の登記簿謄本 原本

・住宅借入金残高証明書 原本

・建物の建築請負契約書 コピー

・土地の売買契約書 コピー

源泉徴収票は勤務先の会社から12月や1月の給与明細とともに受け取っているものです。すでに会社にて、生命保険や配偶者控除などの年末調整がされている場合は、申告書作成コーナーで、源泉徴収票のとおりにそのまま入力するだけです。

住民票は、市役所などで申請します。住宅のある住所であること、申請者が記載されていることが必要です。

登記簿謄本は、住宅ローンを利用したのが土地と建物の場合は両方が必要です。土地の取得が現金であったり、親などから譲り受けた場合などは、住宅ローンを利用した建物だけで大丈夫です。両方で住宅ローンを利用したか、わからない場合は、金融機関が発行する住宅借入金残高証明書を参考にします。

また、登記簿謄本の取得は法務局で行いますが、インターネットから請求ができるようになりました。ネットから申請して取りに行く場合は手数料は480円、ネットから申請して郵送する場合は手数料は500円なので窓口で申請するよりもかなり安いです。ネットから申請する場合、事前に登録が必要ですが、電子申告に比べたらはるかに簡単です。手数料の支払いもPay-easy対応なのでネットバンキングなどを使えば送金手数料も不要です。

謄本を取得する場合は、地番などを間違えないように注意したいですが、契約書や建物を登記した時の書類を参考にすれば難しいものではありません。

簡単で安く、郵送なら翌日には届くのでネット申請はぜひ活用するといいですよ!

住宅借入金残高証明書は、住宅ローンを利用している金融機関から、11月や年末に発行されます。原本が必要になりますので、紛失した場合は、金融機関に相談しましょう。

建物の請負契約書は、建物を建てた際の工務店等との契約書です。建物の購入金額を確認します。土地の売買契約書は土地の取得金額を確認します。契約書には契約金額に応じて収入印紙が必要ですので、予備や打ち合わせ用のコピーや控えではなく、印紙の貼られた正式な契約書原本のコピーを提出しましょう。確定申告に合わせて、正しく印紙税が貼られているかもチェックされるそうですよ。

以上が揃ったら早速、作成していきます。作成にあたり、選ぶのは所得税のメニューです。青色申告等は事業者のメニューなので、会社員の方は給与が一箇所のみで、所得税で住宅借入金控除などを申告するを選びます。

まずは給与の源泉徴収票を参考に、昨年の給与額、控除額、源泉税額を記入します。

16歳未満の扶養親族がいる場合も忘れずにチェックしましょう。

また、この時は源泉徴収票のとおりに記載すればオッケーですので、源泉徴収票に記載のない住宅借入金控除等には何も入力する必要はありません。

給与支払者の住所や名称まで入力が終わったら右下の次へをクリックしていきます。また、次への下に保存メニューがあるので、ある程度入力できたら、パソコンに一時保存をしておくといいですよ。

次の画面で扶養親族等を入力したら、給与の源泉徴収票の入力は終了です。

そして、住宅借入金等特別控除を選択します。

ここで、建物だけを購入したのか、土地を先に購入し後から建物を建てたのかで選ぶところが変わってきます。

この判断基準は先ほどの添付書類で確認した住宅借入金残高証明書の借入金の目的で判断します。

あとは、画面の指示に従って、住宅の地番や取得面積、取得日を登記簿謄本や契約書を参考に入力します。入居日は住民票の転入日が参考になります。残高も証明書を参考に間違えないように注意しましょう。

全て入力したら、住所や名前、還付される税金がある場合は、振込先の銀行口座を入力します。

最後に、次回以降は確定申告をしなくていいように、住宅借入金特別控除を年末調整で申告できるように書類を受け取る、にチェックを必ずいれます。

以上で、入力が全て終わったら、最後に印刷をします。と言っても、実際には申告書類のPDFファイルが出力されますのでPC等に保存しておけばいいです。また、印刷が終わったら、最終的なデータをPCに保存しておきましょう。

PDFでは提出用の原本と、控えと、チェックリストが出力されます。

PDFで申請内容を確認し、記入間違いや添付書類と違っているところがないか、添付書類の漏れがないか確認しましょう。

全て書類が作成し終わったら、添付書類の貼り付け欄に源泉徴収票を貼り付けます。

税務署には窓口で直接か、郵送で提出できます。この時期は確定申告の相談会や受付がありますが、提出するだけであれば税務署の窓口の方が断然早いです。

相談する必要がある場合には、申告相談会を利用しますが、相談は大変混雑しますので気をつけましょう。

また、提出書類には、認め印でいいので押印し、控えには税務署の受付印を押してもらいましょう。

以上で、申告の作成から提出が終わります。

問題がなければ約1、2ヶ月で還付金の振込通知が郵便はがきで届き、振り込まれます。

また、申告以降は年末調整で会社に書類を提出するだけで簡単に住宅借入金特別控除を受けることができ、還付金も年末調整で受け取ることができます。

平成26年に新築し、住宅ローンを利用し、住宅借入金控除を受けるために、平成26年分の確定申告を行いました。

住宅借入金控除を受けるための確定申告の必要書類や準備、申請方法や注意点について報告します!

確定申告の始まる2月近くになると、国税庁のホームページに、確定申告書作成コーナーという特別サイトがオープンします。

今回は、確定申告書作成コーナーを利用し、必要書類を作成し、提出書類は書面で税務署に提出する方法にしました。

ちなみに、確定申告書類作成コーナーからは、書類だけを作成する方法と、イータックスと呼ばれるネット上の電子申請で申告書類を提出する方法があります。

イータックスには、電子申請するための住基カードや電子カードリーダーなどが必要になるため、一から始めるのには、ちょっと大変です。

また、確定申告の申請書類作成コーナーにアクセスする際は出来ればデスクトップPCで作成しましょう。

デスクトップPCでアクセスすれば、作成した文書のファイルを保存したり、途中段階のファイルも保存することができます。途中保存が出来れば時間があるときに作業を進めたり、不足書類が揃うまで作成することができます。また、来年以降に確定申告が必要になった場合も前回のデータを活用できるので何かと便利です。

iPadやスマートフォンなどからも申請書類作成コーナーにアクセスして、作成できますが、途中保存ができなかったり、データ保存ができないため不便です。プリンタもワイヤレスなどでつないでおく必要がありますし、失敗や訂正があれば毎回一から作らなければなりません。

PCからアクセスするのがおすすめです。

作成前に確定申告に必要な書類を集めます。

基本的には原本が必要で、記入する数値なども書類をベースに記載するので事前に書類を揃えておきましょう。

給与をもらっている人が銀行の住宅ローン、住宅借入金を利用し土地を先に買って、家も建てた場合の必要な書類は以下のとおりです。

・源泉徴収票 原本

・住民票 原本

・建物の登記簿謄本 原本

・土地の登記簿謄本 原本

・住宅借入金残高証明書 原本

・建物の建築請負契約書 コピー

・土地の売買契約書 コピー

源泉徴収票は勤務先の会社から12月や1月の給与明細とともに受け取っているものです。すでに会社にて、生命保険や配偶者控除などの年末調整がされている場合は、申告書作成コーナーで、源泉徴収票のとおりにそのまま入力するだけです。

住民票は、市役所などで申請します。住宅のある住所であること、申請者が記載されていることが必要です。

登記簿謄本は、住宅ローンを利用したのが土地と建物の場合は両方が必要です。土地の取得が現金であったり、親などから譲り受けた場合などは、住宅ローンを利用した建物だけで大丈夫です。両方で住宅ローンを利用したか、わからない場合は、金融機関が発行する住宅借入金残高証明書を参考にします。

また、登記簿謄本の取得は法務局で行いますが、インターネットから請求ができるようになりました。ネットから申請して取りに行く場合は手数料は480円、ネットから申請して郵送する場合は手数料は500円なので窓口で申請するよりもかなり安いです。ネットから申請する場合、事前に登録が必要ですが、電子申告に比べたらはるかに簡単です。手数料の支払いもPay-easy対応なのでネットバンキングなどを使えば送金手数料も不要です。

謄本を取得する場合は、地番などを間違えないように注意したいですが、契約書や建物を登記した時の書類を参考にすれば難しいものではありません。

簡単で安く、郵送なら翌日には届くのでネット申請はぜひ活用するといいですよ!

住宅借入金残高証明書は、住宅ローンを利用している金融機関から、11月や年末に発行されます。原本が必要になりますので、紛失した場合は、金融機関に相談しましょう。

建物の請負契約書は、建物を建てた際の工務店等との契約書です。建物の購入金額を確認します。土地の売買契約書は土地の取得金額を確認します。契約書には契約金額に応じて収入印紙が必要ですので、予備や打ち合わせ用のコピーや控えではなく、印紙の貼られた正式な契約書原本のコピーを提出しましょう。確定申告に合わせて、正しく印紙税が貼られているかもチェックされるそうですよ。

以上が揃ったら早速、作成していきます。作成にあたり、選ぶのは所得税のメニューです。青色申告等は事業者のメニューなので、会社員の方は給与が一箇所のみで、所得税で住宅借入金控除などを申告するを選びます。

まずは給与の源泉徴収票を参考に、昨年の給与額、控除額、源泉税額を記入します。

16歳未満の扶養親族がいる場合も忘れずにチェックしましょう。

また、この時は源泉徴収票のとおりに記載すればオッケーですので、源泉徴収票に記載のない住宅借入金控除等には何も入力する必要はありません。

給与支払者の住所や名称まで入力が終わったら右下の次へをクリックしていきます。また、次への下に保存メニューがあるので、ある程度入力できたら、パソコンに一時保存をしておくといいですよ。

次の画面で扶養親族等を入力したら、給与の源泉徴収票の入力は終了です。

そして、住宅借入金等特別控除を選択します。

ここで、建物だけを購入したのか、土地を先に購入し後から建物を建てたのかで選ぶところが変わってきます。

この判断基準は先ほどの添付書類で確認した住宅借入金残高証明書の借入金の目的で判断します。

あとは、画面の指示に従って、住宅の地番や取得面積、取得日を登記簿謄本や契約書を参考に入力します。入居日は住民票の転入日が参考になります。残高も証明書を参考に間違えないように注意しましょう。

全て入力したら、住所や名前、還付される税金がある場合は、振込先の銀行口座を入力します。

最後に、次回以降は確定申告をしなくていいように、住宅借入金特別控除を年末調整で申告できるように書類を受け取る、にチェックを必ずいれます。

以上で、入力が全て終わったら、最後に印刷をします。と言っても、実際には申告書類のPDFファイルが出力されますのでPC等に保存しておけばいいです。また、印刷が終わったら、最終的なデータをPCに保存しておきましょう。

PDFでは提出用の原本と、控えと、チェックリストが出力されます。

PDFで申請内容を確認し、記入間違いや添付書類と違っているところがないか、添付書類の漏れがないか確認しましょう。

全て書類が作成し終わったら、添付書類の貼り付け欄に源泉徴収票を貼り付けます。

税務署には窓口で直接か、郵送で提出できます。この時期は確定申告の相談会や受付がありますが、提出するだけであれば税務署の窓口の方が断然早いです。

相談する必要がある場合には、申告相談会を利用しますが、相談は大変混雑しますので気をつけましょう。

また、提出書類には、認め印でいいので押印し、控えには税務署の受付印を押してもらいましょう。

以上で、申告の作成から提出が終わります。

問題がなければ約1、2ヶ月で還付金の振込通知が郵便はがきで届き、振り込まれます。

また、申告以降は年末調整で会社に書類を提出するだけで簡単に住宅借入金特別控除を受けることができ、還付金も年末調整で受け取ることができます。

オール電化の電気代と使い勝手、プロパンガスとの比較

オール電化の電気代と使い勝手、プロパンガスとの比較

新築にあたり、給湯をオール電化にするか、ガス給湯にするか、とても悩みました。

一方で、今まで住んでいたアパートではプロパンガスでしたが、冬のガス料金が高いのは悩みのたねでした。

最終的には毎月の利用料金が決め手になったのですが、実際に住んでみて使い勝手と電気料金、ガスとの比較についてレポートします。

オール電化の電気代は1日約270円、1ヶ月約9400円

オール電化になって電気代は毎月約10000円となりました。

今までのアパートでは、電気代は毎月約3000円でした。今までの電気代に比べれば、かなりの値上がりです。

しかし、今までのアパートでの生活に比べ、毎晩のように食洗機を使用し、朝晩はエアコンもつけて、料理にはIHクッキングヒーターを利用するようになりましたし、食洗機が使えない洗い物や洗顔などでお湯を積極的に使えるようになりました。

暖房も、今までは石油ファンヒーターを利用し、灯油代もかかっていましたが、それもかからなくなりました。

オール電化で給湯の使い勝手はとても良くなった

オール電化になる前までは、給湯器から蛇口まで距離があるため、冬はなかなかお湯が出ませんでした。

やっと熱いお湯が出てもお湯の温度が熱すぎたりと、温度調整が難しいこともありました。

オール電化では、エコキュートの機器があらかじめ温度を設定できるのでお湯の温度設定もとても楽になりました。

調理はIHクッキングヒーターですが、ガスと比べて不便を感じたことはほとんどありません。

調理は、デジタル表示で加熱ができたり、タイマー調理や調理温度の調整も楽になりました。

今までと違って不便?になったことかはわかりませんが、お鍋やフライパンをIH対応のものに変えたり、パーティーでローソクに火をつける時にライターが必要になった位でしょうか。

さらに、食洗機を利用するようになり、今まで食器洗いにかかっていた手間や時間が大幅になくなりました。

食洗機の洗い物は人の手で丁寧に洗ったものにはかなわないところもありますが、熱めのお湯で油汚れもしっかり落ち、乾燥もしっかりできます。

冬場の洗い物が減ったことで手荒れも減った気がします。

オール電化はプロパンガスよりもはるかに安い!

結果的に、プロパンガスに比べてものすごく安くなりました。現在と同じように使っていれば、10000円位は安くなっていると思います。

プロパンガスに比べれば、都市ガスはとても安いので、地域によってはガスとオール電化を併用した方がいいかもしれませんので、そこは色々シミュレーションした方がいいかもしれません。

気になることはオール電化でのリスクは停電、ブレーカーが落ちることがあることです。今のところ停電もブレーカーも落ちることはないですが、太陽光でリスクヘッジも可能です。いざというときの停電にそなえ、太陽光発電設備をつけるのもおすすめかもしれませんね。

オール電化をおすすめします!

結果的にオール電化を選んで良かったと思いますし、迷っているならば選んだ方が良いと思います。

新築にあたり、給湯をオール電化にするか、ガス給湯にするか、とても悩みました。

一方で、今まで住んでいたアパートではプロパンガスでしたが、冬のガス料金が高いのは悩みのたねでした。

最終的には毎月の利用料金が決め手になったのですが、実際に住んでみて使い勝手と電気料金、ガスとの比較についてレポートします。

オール電化の電気代は1日約270円、1ヶ月約9400円

オール電化になって電気代は毎月約10000円となりました。

今までのアパートでは、電気代は毎月約3000円でした。今までの電気代に比べれば、かなりの値上がりです。

しかし、今までのアパートでの生活に比べ、毎晩のように食洗機を使用し、朝晩はエアコンもつけて、料理にはIHクッキングヒーターを利用するようになりましたし、食洗機が使えない洗い物や洗顔などでお湯を積極的に使えるようになりました。

暖房も、今までは石油ファンヒーターを利用し、灯油代もかかっていましたが、それもかからなくなりました。

オール電化で給湯の使い勝手はとても良くなった

オール電化になる前までは、給湯器から蛇口まで距離があるため、冬はなかなかお湯が出ませんでした。

やっと熱いお湯が出てもお湯の温度が熱すぎたりと、温度調整が難しいこともありました。

オール電化では、エコキュートの機器があらかじめ温度を設定できるのでお湯の温度設定もとても楽になりました。

調理はIHクッキングヒーターですが、ガスと比べて不便を感じたことはほとんどありません。

調理は、デジタル表示で加熱ができたり、タイマー調理や調理温度の調整も楽になりました。

今までと違って不便?になったことかはわかりませんが、お鍋やフライパンをIH対応のものに変えたり、パーティーでローソクに火をつける時にライターが必要になった位でしょうか。

さらに、食洗機を利用するようになり、今まで食器洗いにかかっていた手間や時間が大幅になくなりました。

食洗機の洗い物は人の手で丁寧に洗ったものにはかなわないところもありますが、熱めのお湯で油汚れもしっかり落ち、乾燥もしっかりできます。

冬場の洗い物が減ったことで手荒れも減った気がします。

オール電化はプロパンガスよりもはるかに安い!

結果的に、プロパンガスに比べてものすごく安くなりました。現在と同じように使っていれば、10000円位は安くなっていると思います。

プロパンガスに比べれば、都市ガスはとても安いので、地域によってはガスとオール電化を併用した方がいいかもしれませんので、そこは色々シミュレーションした方がいいかもしれません。

気になることはオール電化でのリスクは停電、ブレーカーが落ちることがあることです。今のところ停電もブレーカーも落ちることはないですが、太陽光でリスクヘッジも可能です。いざというときの停電にそなえ、太陽光発電設備をつけるのもおすすめかもしれませんね。

オール電化をおすすめします!

結果的にオール電化を選んで良かったと思いますし、迷っているならば選んだ方が良いと思います。

カーテンとロールスクリーンとバーチカルスクリーンの比較 値段やメリットなど

カーテンとロールスクリーンとバーチカルスクリーンの比較 値段やメリット 設計時に確認しておきたい!

ようやく新しく家ができたあとにいざ、生活しよう!と思っても、必要になるものはまだまだあります。

新しい家具や家電もそうですか、今までのものを代用することができるものが多いです。

新築時に新たに購入するもので、今までのものを代用できにくい、難しいうえに、金額の大きなものがカーテン類だと思います。

デザイナーズ住宅であれば、見た目や雰囲気はこだわりたいポイントだと思いますが、設計段階や建築中はカーテンやブラインドまで含めた見た目やデザインは確認しないため、ついつい忘れがちになってしまいます。

これから、デザイナーズ住宅やマイホームを計画する場合は設計段階でカーテンをどうするのか?

どのようなカーテンにするのか?まで確認しておくと良いと思います。

我が家の場合は、カーテンの予算は確認してありましたが、カーテンにするのか、ブラインドにするのか、ロールスクリーンにするのか、を決めるのも完成に近づいた建築中でしたし、カーテンなどの細かいデザインやカーテンを含めた雰囲気の検討が遅くなってしまいました。

できれば、設計段階からカーテンなのか、ロールスクリーンなのか、ブラインドなのかまで確認しておけば、完成後の実際に生活をできる状態の雰囲気を確認できます。

さらに、天井にカーテンレールやロールスクリーンの取り付け部分や収納部を納めることができ、見た目をスッキリとできるカーテンボックスなどを作っておくことが出来ますよ。

カーテンレールやブラインドなどはデザインが高いものも多いですが、ロールスクリーンのロールを納める場合は、カーテンボックスなどがあった方がスッキリと収納出来ます。

生活には欠かせないものですのでカーテンをお忘れなく!

費用の比較

カーテン<ロールスクリーン <バーチカルブラインド

カーテンが最もお手軽で、ロールスクリーンやバーチカルブラインドは高くなります。

また、カーテンでも、サイズや仕様を細かく選べるオーダーメイドとある程度決まったサイズが揃っている既製品とで、大きく値段が変わってきます。

生地の厚さや機能性によっても値段が変わってきます。例えば、厚手のカーテンは値段も高いですし、遮光性能が高いものや光触媒機能などのあるカーテンなども高くなります。

遮光性、断熱性

カーテン<ロールスクリーン <バーチカルブラインド

値段と同じで遮光性や断熱性はカーテンがもっとも性能が高くなります。

ロールスクリーンやカーテンは、窓からの距離があり、生地と壁との隙間も大きく、厚手のカーテンに比べてほとんど断熱性はありません。

遮光性は、窓枠よりも大きく生地をとることで発揮することができますが、隙間ができてしまいます。

ようやく新しく家ができたあとにいざ、生活しよう!と思っても、必要になるものはまだまだあります。

新しい家具や家電もそうですか、今までのものを代用することができるものが多いです。

新築時に新たに購入するもので、今までのものを代用できにくい、難しいうえに、金額の大きなものがカーテン類だと思います。

デザイナーズ住宅であれば、見た目や雰囲気はこだわりたいポイントだと思いますが、設計段階や建築中はカーテンやブラインドまで含めた見た目やデザインは確認しないため、ついつい忘れがちになってしまいます。

これから、デザイナーズ住宅やマイホームを計画する場合は設計段階でカーテンをどうするのか?

どのようなカーテンにするのか?まで確認しておくと良いと思います。

我が家の場合は、カーテンの予算は確認してありましたが、カーテンにするのか、ブラインドにするのか、ロールスクリーンにするのか、を決めるのも完成に近づいた建築中でしたし、カーテンなどの細かいデザインやカーテンを含めた雰囲気の検討が遅くなってしまいました。

できれば、設計段階からカーテンなのか、ロールスクリーンなのか、ブラインドなのかまで確認しておけば、完成後の実際に生活をできる状態の雰囲気を確認できます。

さらに、天井にカーテンレールやロールスクリーンの取り付け部分や収納部を納めることができ、見た目をスッキリとできるカーテンボックスなどを作っておくことが出来ますよ。

カーテンレールやブラインドなどはデザインが高いものも多いですが、ロールスクリーンのロールを納める場合は、カーテンボックスなどがあった方がスッキリと収納出来ます。

生活には欠かせないものですのでカーテンをお忘れなく!

費用の比較

カーテン<ロールスクリーン <バーチカルブラインド

カーテンが最もお手軽で、ロールスクリーンやバーチカルブラインドは高くなります。

また、カーテンでも、サイズや仕様を細かく選べるオーダーメイドとある程度決まったサイズが揃っている既製品とで、大きく値段が変わってきます。

生地の厚さや機能性によっても値段が変わってきます。例えば、厚手のカーテンは値段も高いですし、遮光性能が高いものや光触媒機能などのあるカーテンなども高くなります。

遮光性、断熱性

カーテン<ロールスクリーン <バーチカルブラインド

値段と同じで遮光性や断熱性はカーテンがもっとも性能が高くなります。

ロールスクリーンやカーテンは、窓からの距離があり、生地と壁との隙間も大きく、厚手のカーテンに比べてほとんど断熱性はありません。

遮光性は、窓枠よりも大きく生地をとることで発揮することができますが、隙間ができてしまいます。

引き戸のメリットとデメリット 開き戸と引き戸の比較

引き戸のメリットとデメリット 開き戸と引き戸の比較

引き戸のメリット

開き戸に比べて間口を大きく取れます。

開き戸では、壁と繋がっているヒンジを中心に開くため、ドアを通路の広さよりも大きく出来ません。

出入りが楽になります。

間口を大きく取れるようになるため、ドアを開けた時の出入りが楽になります。

開け閉めが楽になります。

開き戸のように取っ手やハンドルを回す必要がないため開け閉めが楽になります。

極端に言えば、小指でもハンドルに指を掛ければ簡単にドアを開けることが出来ます。

開けっ放しにすれば、戸袋にドアを全て隠せるので解放感が大きいのも良いです。

引き戸のデメリット

密閉性や気密性が低い

開き戸に比べて密閉性が低くなります。

引き戸はレールの上を滑ったり、レールにつられて動くため、レールと接する部分には常に隙間が出来ます。

開き戸であれば、ドアを閉めてしまえば、隙間がほとんどないので気密性が高く、すきま風などはほとんどないですが、引き戸は常に換気している感じです。

もっとも、最近の開き戸はバリアフリーで下の隙間が空いてるものが多いのですが。

ドアの重さを感じる

レールの上を滑らせたり、引いたりするため、ドア自体の重さを感じます。

大きいドアにできることが引き戸のメリットですが、勢いがつくと簡単には止まらないので、重さゆえに指を挟んだりする危険があります。

そのために、オートクローズをつければ、それほど勢いがなくても、勢いがつきすぎても 最後は勝手に閉まるようになるので、是非つけたいオプションです。

引き戸には、引き戸の良さと開き戸には開き戸の良さがありますね。

閉めるときとは逆に開けるときに、戸袋に当たるときにもオートクローズがあるとバタンっと大きく当たることがないのでつければよかったなぁと思うときがあります。

でも、迷ってるなら、引き戸を中心にしておいた方がなにかと良いですよ

引き戸のメリット

開き戸に比べて間口を大きく取れます。

開き戸では、壁と繋がっているヒンジを中心に開くため、ドアを通路の広さよりも大きく出来ません。

出入りが楽になります。

間口を大きく取れるようになるため、ドアを開けた時の出入りが楽になります。

開け閉めが楽になります。

開き戸のように取っ手やハンドルを回す必要がないため開け閉めが楽になります。

極端に言えば、小指でもハンドルに指を掛ければ簡単にドアを開けることが出来ます。

開けっ放しにすれば、戸袋にドアを全て隠せるので解放感が大きいのも良いです。

引き戸のデメリット

密閉性や気密性が低い

開き戸に比べて密閉性が低くなります。

引き戸はレールの上を滑ったり、レールにつられて動くため、レールと接する部分には常に隙間が出来ます。

開き戸であれば、ドアを閉めてしまえば、隙間がほとんどないので気密性が高く、すきま風などはほとんどないですが、引き戸は常に換気している感じです。

もっとも、最近の開き戸はバリアフリーで下の隙間が空いてるものが多いのですが。

ドアの重さを感じる

レールの上を滑らせたり、引いたりするため、ドア自体の重さを感じます。

大きいドアにできることが引き戸のメリットですが、勢いがつくと簡単には止まらないので、重さゆえに指を挟んだりする危険があります。

そのために、オートクローズをつければ、それほど勢いがなくても、勢いがつきすぎても 最後は勝手に閉まるようになるので、是非つけたいオプションです。

引き戸には、引き戸の良さと開き戸には開き戸の良さがありますね。

閉めるときとは逆に開けるときに、戸袋に当たるときにもオートクローズがあるとバタンっと大きく当たることがないのでつければよかったなぁと思うときがあります。

でも、迷ってるなら、引き戸を中心にしておいた方がなにかと良いですよ

おすすめ情報

カスタム検索

最新記事

(04/06)

(03/16)

(01/21)

(01/20)

(01/18)

プロフィール

HN:

安く低価格だけどデザインや間取り、住宅の質にはこだわる施主

性別:

非公開

自己紹介:

現在はアパート暮らし、だけどやっと念願のマイホームを手に入れます。

新築や、家について気になったことを書きたいと思います。

不動産や土地探しから、住宅ローンや住宅ローン控除、最近のデザイナー住宅、気になる間取り、家の構造や建築材料、住宅設備などの情報もご紹介します。。

新築や、家について気になったことを書きたいと思います。

不動産や土地探しから、住宅ローンや住宅ローン控除、最近のデザイナー住宅、気になる間取り、家の構造や建築材料、住宅設備などの情報もご紹介します。。

ブログ内検索

カテゴリー